伝統音楽の魅力を探る・レクチャーコンサート Vol.3

盲僧琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶 琵琶楽の流れと魅力をさぐる

琵琶楽はおもしろい

2007(平成19)年11月29日(木)

<ご挨拶>

本日はご来場いただきありがとうございます。

「京都和文華の会」は日本の伝統文化に様々な形でアプローチし、多くの方々にその良さを伝えていければと、伝統文化と京都が大好きな有志が集まり、2005年秋に発足いたしました。

その最初の試みとして日本の文化を構成する大きな柱である伝統音楽を取り上げ、特に次代を担う方々にその良さを知っていただくプログラムを実施したいと考えておりましたが、主旨にご賛同いただいた真如苑の社会貢献事業として全面的なご支援をいただき「日本の伝統音楽の魅力を探るレクチャーコンサート」のシリーズを始めました。

昨年5月に開催しました第一回の「地歌」、今年5月の「謡曲」とも好評で、「伝統音楽がこんなにも面白かったのか」との多くのお声をいただいてまいりました。

第3回目に当たる今回は、伝統音楽のルーツの一つである「琵琶楽」を取り上げました。構成と解説には国立劇場で永年邦楽の振興に関わる事業を担当され、ご著作も多い山川直治先生にお引き受けいただき、ご出演者にも斯界の第一人者をお迎えすることができました。

これも本日ご来場の皆様はじめ、関係いただいている方々のご支援、ご協力の賜物と感謝いたします。

この催しが、伝統音楽の魅力を多くの方にお伝えすることができ、その伝承に少しでもお役にたることがでればと念願しております。

それでは間もなく開演です。どうぞ、最後までゆっくりとお楽しみください。

京都和文華の会 代表 早川聞多

<プログラム>

第1部 座談会

山川 直治(司会)

永田 法順

田中 旭泉

須田 誠舟

第2部 演奏

日向盲僧琵琶 「釈迦の段」 永田 法順

筑前琵琶 「那須与市」 田中 旭泉

薩摩琵琶 「潯陽江」 須田 誠舟

<出演者>

永田 法順

(浄満寺住職 宮崎県無形文化財)

昭和10年 宮崎県延岡市(旧東旧杵郡)北方町で生まれ幼くして失明。

23年 浄満寺に入山先代児玉定法師の下で経文、琵琶を学ぶ。

26年 総本山常楽院で得度受戒し天台宗の僧 法順となる。

58年 先代の死去により15世住職に就く。

平成 3年 本堂、庫裡を新築し落慶法要を営む。

13年 延岡市無形文化財保持者に指定。

14年 財団法人ポーラ伝統文化振興財団 伝統文化地域賞受賞。

第一号宮崎県文化財保持者に指定。

17年 平成17年度文化庁芸術祭レコード部門で6枚組CD「日向の

琵琶盲僧 永田法順」が大賞を受賞。

18年 宮崎県文化賞受賞。

19年 国立文楽劇場で「祈りのかたち」公演に出演。

田中 旭泉

(筑前琵琶日本橘会)

昭和45年 福井にて出生。

51年 琵琶の収集家であった祖父の影響を受け、矢吹旭津美師匠に

琵琶を習い始める。

平成 4年 矢吹師匠他界後、人間国宝 故・山崎旭莢師匠の直弟子となる。

京都にていづ美会を主宰。琵琶奏者の登竜門といわれる「第三

十回琵琶楽コンクール」にて最年少優賞。文部大臣奨励賞、

日本放送協会会長賞など受賞。

5年 筑前琵琶日本橘会師範免状取得。

7年 大阪文化祭奨励賞受賞。(大阪市)

8年 咲くやこの花賞受賞。(大阪市)

11年 フランス・ドイツ公演。(NHKインターナショナル・フラ

ンス日本文化会館・ドイツ日本文化会館主催)

13年 拠点を京都から岐阜に移し芸道の研鑽を重ねる。

須田 誠舟

(薩摩琵琶正派 日本琵琶楽協会理事長)

昭和22年 東京生まれ。

43年 辻靖剛先生に師事し、薩摩琵琶の指導を受ける。

45年 日本琵琶楽協会主催「琵琶楽コンクール」で優勝。

文部大臣奨励賞を受賞。

55年 薩摩琵琶連合会会長。翌56年には薩摩琵琶古曲

研究会会長

平成 3年 金田一春彦先生に師事し、平曲の指導を受ける。

6年 モノオペラ「銀杏散りやまず」(辻邦生原作)を

制作、出演。

9年 文化庁芸術祭参加リサイタル「琵琶楽による四季の

語り」を開催。以後リサイタルを重ねる。

10年 能、狂言、平曲による「平家物語の世界」(横浜能

楽堂)に出演(以後毎年継続して開催)。

13年 日本琵琶楽協会理事長に就任。NHK大河ドラマ

「北条時宗」にて琵琶指導。

14年 NHK「いろはに邦楽」に出演。

15年 NHK大河ドラマ「武蔵」にて琵琶指導。

17年 四部作CD連琵琶「清盛」(日本伝統文化振興財

団発売)を制作。文化庁の日欧市民文化交流使節

として、ドイツ、ポルトガルて薩摩琵琶を演奏。

19年 国立劇場歌舞伎公演「蓮絲恋慕曼茶羅」の音楽を

担当。そのほか、国立劇場主催「邦楽鑑賞会」、

日本琵琶楽協会主催「琵琶楽名流大会」等に定例

的に出演。(現在)日本琵琶楽協会理事長・薩摩

琵琶古曲研究会会長・薩摩琵琶正舷会理事長

<解説>

山川 直治

(独立行政法人日本芸術文化振興会国立劇場調査養成部主席芸能調査役)

昭和18年東京生まれ。早稲田大学第一政治経済学部経済学科卒業後、特殊法人国立劇場(現独立行政法人日本芸術文化振興会)に勤務。昭和53年4月より平成11年3月まで邦楽公演の企画、制作、演出を担当。国立能楽堂事業課長、国立劇場調査資料課長を経て、平成17年4月より現職。

昭和63年より(財)清栄会の三味線音楽の技芸伝承者及び学術研究者に対する奨励賞、平成7年より日本伝統文化振興財団(旧ピクター伝統文化振興財団)の財団奨励賞及び11年より同財団の邦楽技能者オーディションの選考委員、14年より日本琵琶楽協会主催のコンクールの審査員を務める。

著書に『邦楽の世界』(講談社)。共著に「日本音楽叢書」の『邦楽』『日本音楽の流れ』、「邦楽百科入門シリーズ・日本の音」の『声の音楽2』『総合/現代』(いずれも音楽之支社)など。東洋音楽学会会員 楽劇学会会員

<解説>

【琵琶のルーツ】

琵琶は、共鳴器としての胴と、胴からのびた頸部(けいぶ)からなり弦が胴から頸部へと平行に張られたリュート型の弦鳴(げんめい)楽器です。撥(ばち)で弦を弾く撥弦(はつげん)楽器に分類され、開放弦(かいほうげん)を使ったり、頸部に固定された柱(じゅう、ちゅう)を押さえて弦長を変化させて、音高変化を与えたり、あるいは雅楽以外の琵琶楽では柱のすこし離れたところで弦の押し具合を加減して音高を定めたり、余韻に変化を与えたりしています。日本の琵琶は、中国より伝来しましたが、中国唐代のものが正倉院に、頸部の上端の折れ曲がった(1)四絃曲頸(きょくけい)梨形胴、頸部の上端のまっすぐな(2)五絃直頸(ちょくけい)棒状と(3)四絃直頸円形胴と三種遺存しています。(1)はアラビアのウードの祖型に始まるとし、漢の時代に中国に入ったと言われておりますが、一方ヨーロッパに伝わってリュートとなり、ルネッサンス期には最も人気ある楽器の一つとなりました。(2)はインド起源で亀茲(きじ)琵琶(胡琵琶)とも呼ばれました。(3)は中国で成立したものとされ、秦(しん)代からあった二弦の振鼓である弦❶(げんとう)と四弦琵琶が晋(しん)時代に結合して秦琵琶となり、唐の時代に晋時代の竹林の七賢の一人がこの楽器の名手であたことから、阮咸(げんかん)とも呼ばれています。これら三種のうち、日本の琵琶楽に広く用いられたのは、(1)のタイプです。日本では右手に大きな撥を持ちますが、現代の中国では指で奏するか、あるいは指に小さな義爪(ぎそう)をはめて弾きます。そして柱が次第に多くなっています。三味線が日本に渡来したとき、琵琶の撥が流用されました。また三味線のサワリの工夫は、琵琶のサワリの影響とも言われております。

【日本における二系統の琵琶楽】

日本には大陸から二系統の琵琶楽が伝えられました。一つは奈良朝の直前、雅楽とともにもたらされた雅楽琵琶(楽琵琶(がくびわ))、もう一つは仏教法会の伴奏に用いられた盲僧琵琶(もうそうびわ)です。

(近年では、雅楽琵琶を小型化して持ち歩く僧体の琵琶法師が現われ、盲僧琵琶に発展したとも説かれています。)

雅楽琵琶は、藤原貞敏(ふじわらのさだとし)が唐より「流泉」「啄木(たくぼく)」「楊真操(ようしんそう)」などの独奏曲を学んで帰国し、蝉丸(せみまる)、源博(みなもとのひろまさ)雅(みなもとのひろまさ)、平経(たいらのつねまさ)正(たいらのつねまさ)、藤原師長(もろなが)らの名手によって伝えられましたが、秘曲とされたためにいつしか消滅し、単に雅楽合奏にのみ使われるようになりました。大型で頸部が短く全長三尺五寸を基準とし、四弦四柱です。左手指で柱の上の弦を押さえます。合奏では単音で旋律を弾くというより、拍節を強く彩って行くようにアルペジオ風に分散和音を弾き鳴らす、撥を掻き下す「掻手(かきて)」が際立ちます。

盲僧琵琶の由来については不明の部分が多いのですが、大きくは北九州の成就院(じょうじゅいん)に属する筑前盲僧と南九州の常楽院(じょうらくいん)に属する薩摩盲僧に分けられます。楽器は携帯に便利なように雅楽琵琶よりは小型ですが、盲僧自身の手作りであった可能性も高く、形状、弦数、柱の数など系統によってまちまちです。雅楽琵琶と違って左手指で柱と柱の間で弦を押さえます。その奏法は、平家(へいけ)琵琶、薩摩(さつま)琵琶、筑前(ちくぜん)琵琶にも受け継がれます。

成就院の開祖は玄(げん)清(せい)法印で、785(延暦4)年比叡山根本中堂建立に際し、地鎮祭の法を行い、その功績により成就院の号を受け帰国して成就院を開き、筑紫の盲僧の長となったと言われております。ところが「常楽院沿革史」によると、比叡山根本中堂建立に際し、伝教大師が九州から呼び寄せたのは満市坊ほか八人で、満市坊は満正阿闍梨となり、都にとどまって808年に逢坂山に正法山妙音寺常楽院を開きました。常楽院4代目住持が蝉丸であるとも言われています。薩摩、大隅さらに日向の守護職となった島津忠久が、1192(建久3)年薩摩に赴いたとき、19代住持の宝山検校(ほうざんけんぎょう)が島津氏の祈A僧として随行し、4年後薩摩の地に常楽院を建立しました。やがて常楽院を拠点に薩摩、大隅、日向の盲僧を治めて行きます。

盲僧琵琶より廻檀の余興として合戦をテーマにした物語琵琶が生まれ、13世紀初頭には比叡山の僧慈(じ)鎮(ちん)和尚のところに身を寄せていた雅楽に堪能な藤原行長(ゆきなが)と盲僧の生仏(しょうぶつ)の協力によって『平家物語』が成立したと伝えられます(『徒然草』226段)。『平家物語』のみを語る盲人音楽家達は、「当道」を結成し、幕府の保護のもと自治的な伝承組織を整えます。それに対し玄清院、常楽院の盲僧は天台宗に属します。

*薦田治子氏によると、日本の琵琶はすべて楽琵琶の系統をひく可能性があり、楽琵琶→平家琵琶→盲僧琵琶となり、盲僧琵琶の誕生を、京都を中心として発展した「平家琵琶」を専業とする当道座(とうどうざ)と、九州から四国地方にかけて当道座に吸収されることを拒んだ琵琶法師たちが対立して1674(延宝2)年裁判沙汰となり、幕府公認の当道座側の勝訴となった。その結果、当道座外の琵琶法師は、地神(じじん)経の読誦などの宗教活動のみに制限され、「平家」の演奏、浄瑠璃を語ること、当道座の音楽家達が兼業とした箏や新伝来の三味線及び胡弓による活動まで禁止されてしまった。その他琵琶の演奏にも諸々拘束を受けた。そこで盲僧達は柱を高くし、柱と柱の間で弦を押し込む「押干(おしかん)奏法」により、三味線のように旋律を奏することができるようにし、またより正確に音をだしやすく柱の数を増やした、とのこと。(薦田治子著「平家の音楽 当道の伝統」参照)

【近代琵琶楽】

戦国時代に薩摩の島津忠良が武士の精神修養のため作詞し、薩摩盲僧31代淵脇寿長院(ふちわきじゅちょういん)に作曲させ、また寿長院は盲僧琵琶も改良したことにより、薩摩琵琶が起こりました。江戸時代中期には町人も嗜むようになり、武士の「士風琵琶」に対し、「町風琵琶」が行われるようになりました。のち両者が融合されますが、明治となって薩摩藩士が政治の中枢を占め、東京に進出したことにともない全国的にひろまりました。現在、正派、錦心流、錦琵琶、鶴田流と分かれています。

父が筑前盲僧であった橘智定(たちばなちじょう)は、薩摩琵琶を研究し、また三味線音楽の影響を受けて新しく筑前琵琶を創始して、やはり明治20年代に東京に進出し全国的に普及しました。智定は旭翁(きょくおう)を名乗り旭会を結成、その名跡は二代目、三代目と実子に引き継がれましたが、三代目のとき初代の娘婿橘旭宗(きょくそう)が分派独立し橘会を創始しました。

《平家琵琶》四弦五柱

《日向(ひゅうが)盲僧琵琶》四弦六柱

長久山浄満寺

貞享2年(1685)延岡藩主有馬永純、吉野坊真鏡

明治維新時の廃仏毀釈 明治末 天台宗常楽院部に属する

大正9年現在地に 現在永田法順が15世住職

廻壇(かいだん)法要

土用行 「竈(かまど)祓い」「荒神祓い」

「地鎮祭」「水神祭」

始めの作法→祓い→釈文→終わりの作法

*釈文(しゃくもん)―琵琶を弾きながら、仏教の教えを物語風にわかりやすく説く

各種お祓い 読経中心

仏説地神経(拍子木)

般若心経(太鼓)

《近代琵琶楽》

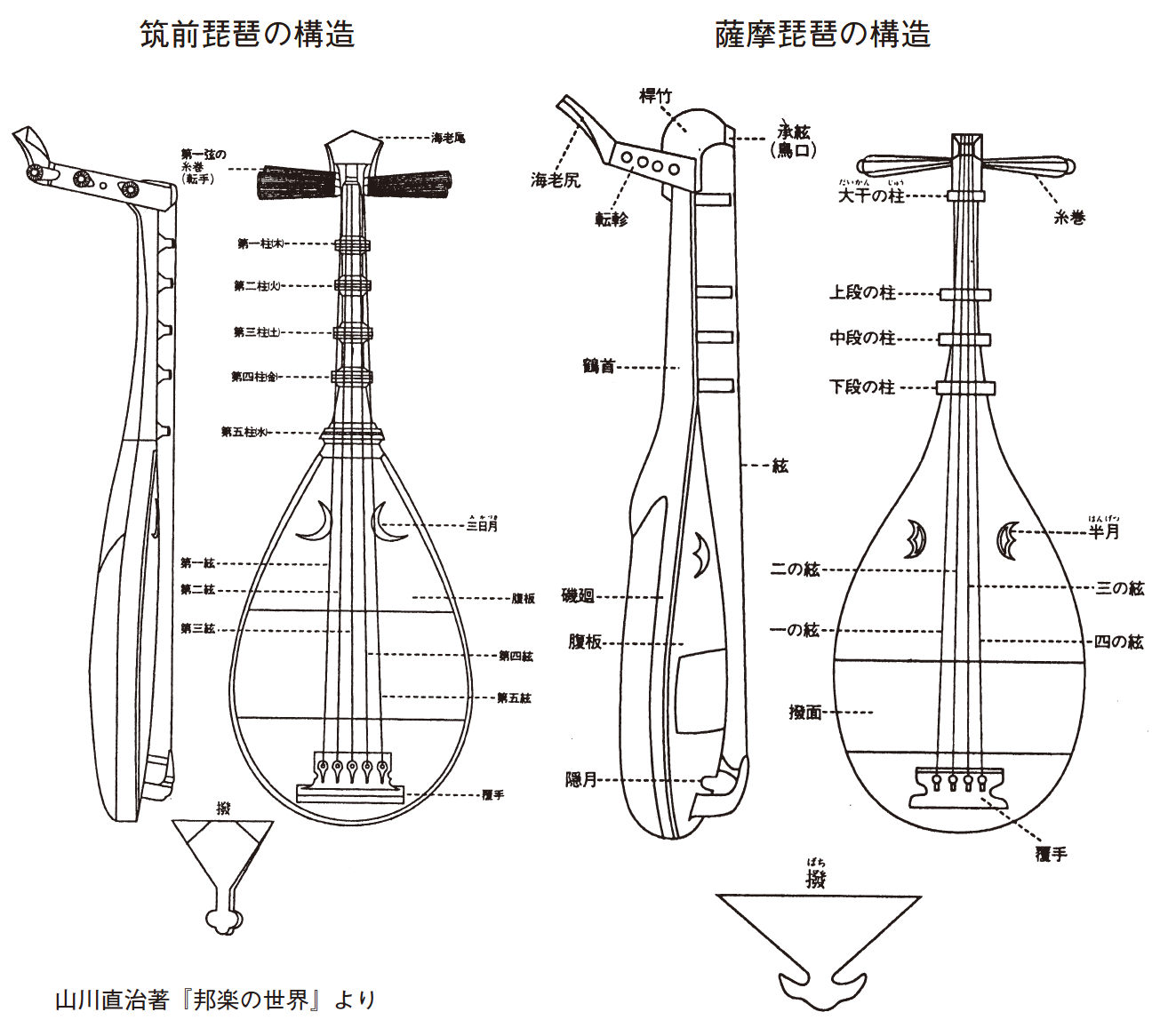

・楽器

薩摩琵琶 桑材 正派、錦心流―四弦四柱 錦琵琶、鶴田流―五弦五柱

菊水型の柱(鶴田流) 撥(先端が大きく開いている)

筑前琵琶 表板―桐材 四弦五柱 五弦五柱

撥(義太夫三味線の撥に似る 五絃のは先端が四弦用より開いている)

「サワリ」

・弾奏法

薩摩琵琶

「払イバチ」「打チバチ」「ハタキ」「掛ケバチ」「掻キバチ」

「切リバチ」「返シバチ」「シゲ手」「消シバチ」

「押シコミ」(押シカン)「ハジキ」「タタキ」「ユリ」「消シ」

筑前琵琶

「掛ケ」「押サエ」「押シ」「サゲ」

「ユリ」「押シ戻シ」「ズリ返シ」

「スクイ」「オロシバチ」「胴打チ」

・曲の構成

前語りー本語りー後語り

句

節(ふし)(類型的な旋律)

手(て)(節に対応した楽器の類型的な旋律型)

薩摩琵琶

「弾き出しの手」「切りの手」

「大干の手」「中干の手」

「相の手」「崩れの手」

「吟替りの手」「吟詠の手」「謡い止めの手」

筑前琵琶

「開(ひらき)」

「一番」「二番」……

攻め→「一丁」「二丁」……

憂い節→「一号」「二号」……

四絃琵琶→「千鳥」「磯千鳥」「鳶」「燕」「雁」「鷹」

五絃琵琶→「梅」「桜」「桃」「藤」「萩」「菖蒲」「牡丹」「芍薬」

数句集まって小段をつくる―

薩摩琵琶

基吟(もとぎん) 崩(くず)れ 吟(ぎん)替(がわ)り 吟詠(ぎんえい)

筑前琵琶

基吟 攻(せ)め 憂(うれ)い節 吟詠

「基吟」―平句、歌声(節句)

「崩れ」(勇壮な場面 拍節的)

「吟替り」(しんみりした感慨、陽旋)

「吟詠」(漢詩または和歌)

「攻め」(「崩れ」に相当)

「憂い節」(「吟替り」に相当陰旋)

*錦琵琶は筑前琵琶、三味線音楽の節をとりいれたり、歌唱の部分でも琵琶で伴奏

*筑前琵琶「流し」(最も歌謡的な聞かせどころ「攻め」とともに拍節的で琵琶の伴奏をともなう)

→「春」「夏」「秋」「冬」

「地」「競い」「山越」「大和」「旭」

「雲」「露」「月」「夕日」

・曲種―「端物」「段物」

<演奏>永田法順 日向盲僧琵琶

【釈迦(しゃか)の段】

- 地神経の由来を述べたもの。釈迦が入滅し、弟子達が埋葬しようとするが、地神とその眷属のために葬れず、7日間、棺をにない続けた。生前、釈迦が地神のために説法をしたことがなかったからである。そこで阿難尊者の祈りによって、釈迦がよみがえり地神経を説いて、その尊さに打たれた地神が須弥山に埋葬の地を与えた。

そもそもかけまくもかたじけなくも、まずは釈迦牟尼如来と申し奉るは、おらい、娑(しゃ)婆(ば)八千どまで、生まれかえらせたまいそうらいけんなるが、しばしわずろうことまします。ご天竺にてフデン大王、フデン大王の御子に獅子(しし)頬(きゅう)王、獅子頬王の御子に浄飯(じょうぼん)大王、浄飯大王の御子に釈迦牟尼如来と申し奉るは、母は善覚ちゅうおうじゃのおういきに、摩耶夫(まやぶ)人(にん)にておわします。母摩耶夫人の、おんた御胎内には、三年三月は間宿らせたまえそうらいけんなるが、四月八日の寅卯の刻に、御誕生を現れまします。

そのとき大地のろく荒神、シンクウ王、シダフ王、ゴラン王、エンマン王、文撰ノ王とて堅牢地神五帝五竜王が起きたってのたもうは、「そもそも釈迦牟尼如来は八十一と申し奉るに、総じて四十九年の間、多くの諸経法文を説き行わせたまえそうらいけんなるが、未だ地神のためにとては一字も供養はしたまわず。我らが大地の表には、葬の休めあくべからず。はやはや天に担うて上がらせ給え」とのたまえば、御弟子はかのよしを聞こし召されそうろうて、「さそうらわば 釈迦仏の御み体をば、白栴檀(びゃくせんだん)の木の上にて、しゃりほつぎょうじゃをつかまつらん」とのたまえば、地神答えて曰く、「いわんやそれ白栴檀の木と申し奉るも、天より大地に生え下りたる木にてはそうらわず。われらが大地の表より天に向こうて生え上ったる木にてましませば、木にも神ましますぞ。木には木神竜王の御(み)先(さき)とて神ましますも、これもわれらが所領のうちなれば、木にもかない奉るまじ。はやはや天に担うて上がらせ給え」とのたまえば、

御弟子はかのよしを聞こし召されそうろうて、「さそうらわぱ釈迦仏の御み体を、川の上にてしゃりほっぎょうじゃをつかまつらん」とのたまえば、地神答えて日く、「いわんやそれ川と申し奉るも、天より大地に向こうて流れ広めたる川にてはそうらわず。われらが大地の表より、天に向こうて流れ広めたる川にてましませば、川にも神ましますぞ。川には水神竜王の御先とて神ましますも、これもわれらが所領のうちなれば、川にもかない奉るまじ。はやはや天に担うて上がらせ給え」とのたまえば、御弟子はかのよしを聞こし召されそうろうて、「さそうらわば、釈迦仏の御み体をば、海の上にてしゃりほつぎょうじゃをつかまつらん」とのたまえば、地神答えて曰く、「いわんやそれ海と申し奉るも、天より大地に向こうて浮かみはらまれ出できたるにはそうらわず。われらが大地の表より、天に向こうて浮かみはらまれ出できたる海にてましませば、海にも神ましますぞ。海には海神竜王の御先とて、神ましますも、これもわれらが所領のうちなれば、海にもかない奉るまじ。はやはや天に担うて上がらせ給え」とのたまえば、御弟子はかのよしを聞こし召されそうろうて、「さそうらわば、釈迦仏の御み体をば道の辻にてしゃりほつぎょうじゃをつかまつらん」とのたまえば、地神答えて曰く、「いわんやそれ道と申し奉るも、天より大地に向こうて踏み広めたる道にてはそうらわず。われらが大地の表より天に向こうて踏み広めたる道にてましませば、道にも神ましますぞ。道には道来神の御先とて、神ましますを、これもわれらが所領のうちなれば、道にもかない奉るまじ。はやはや天に担うて上がらせ給え」とのたまえば、御弟子はかのよしを聞こし召されそうろうて、「さそうらわば、釈迦仏の御み体をば石の上にてしゃりほつぎょうじゃをつかまつらん」とのたまえば、地神答えて曰く、「いわんやそれ石と申し奉るも、天より大地に向こうて浮かみ生ぜ出できたる石にてはそうらわず。われらが大地の表より天に向こうて浮かみ生ぜ出できたる石にてましませば、石にも神ましますぞ。石には石神の御先、岩にはびゃくらい神の御先、野には、はやまはずまの御先とて、神ましますも、これもわれらが皆皆一門所領のうちなれば石にもかない奉るまじ。はやはや天に担うて上がらせ給え」と論じ返し、責め奉るも理なるや。さすが凡夫の身なれば、天にも上がらず地にもっかず。バツダ川の南の岸の端にて沙羅(さら)双樹吉祥(そうじゅきちじょう)と申す草の上にて、夜に替わり昼に替わり時に替わりて、七日七夜が間は宙に担い立たせたもう。そのときにこそ流れる川も流れもやらず、生うる木草も生えも上がらず、咲く花もつぼみうなだれてゆく。この側三千大千世界のうちは、りょうやの闇となる。そのとき五百二人の羅漢、八万二人の御弟子は、皆ひとつところに寄り集まって、七日七夜が間は宙に担い立たせたもう。そのときにこそさま草木も尽き果てて、山河の獣ごうかもろくずにいたるまで、釈尊の御弔いにとて参らんものこそさらになし。

「そもそも釈迦牟尼如来と申し奉るに、この側の一切の四方の衆生をば、皆ろせんとしたもうが、かほどに広き大地の表をなにとて、御心にも任せさせたまえそうらわんや。急ぎしょうようあり」とて、天にはわむき、地に伏して、第三度唱えさせたまえば、そもそも釈迦牟尼如来は八十一と申し奉るに、かんもん五年二月十五日寅夜半と申し奉るに、黄金の御棺に入らせさせたまえそうらいけんなるが、七日七夜と申し奉るには、またよみがえり立たせたもう。

そのときにこそ、釈迦仏の滅後のぞうの尊きことは、かほどに尊うましますが、十の指を切り、五色の御(ご)幣(へい)に染め、そうに捧げて、「南無並びの堅牢地神も明らかに見給えや。ききのおじゅをだれ給えや。めいこうさんがい、じゅうごくじゅうぼく、ほんらいむ東西、がしょう南北、どもんどそもんど、どっくうど」、どうし眷属(けんぞく)堅牢地神のおんために、御み声を高々にあげ、百六十巻の地神の大法を説き行わせたまえそうらいげんなる。

そのときにこそ、釈迦仏の滅後のぞうの尊きことは、かほどに尊うましますかや。まるにえごうすることは、じょがいなし。じょざいなり。かほどに広き大流をも、手を少し割って釈迦仏にぞ奉る。いかでかそうらわんなりとて、須(しゅ)弥(み)山(せん)の片腹を広さ八尺深さ八尺、あわせて一丈六尺の大地の表を釈迦仏にぞ奉る。そのとき五百二人の羅漢、八万二人の御弟子は、皆おおいにいさみをなして、須弥山にわけいり、広さ八尺深さ八尺、あわせて一丈六尺の大地の表に、釈迦仏の御み体をば、葬も休め参らせて、栴檀の薪をもって、仏をしゅうしょうし奉る。その灰とて、バツダ川にも入れ奉れば、この川三千大千世界のうちは、また明らかに、へんまんじたまいそうらいけんなるが、昔がようには、かほどに尊うましますが、今がようには、一切の四方の衆生が悟りはかなきゆえにより、じゅうをひきしめ、かためじふくだんの衣、つきのがっすいを流す。死したるものを野や荒野に捨て置かんがため、月の内には一度ずつ、かの御経を読み、法楽しゅごをせしめ奉る。御経の随喜の御本地はかくのごとくなり。

<演奏>田中旭泉 筑前琵琶

【那須与一(なすのよいち)】

- 五弦。初代橘旭宗作曲。『平家物語』巻十一より取材。八島の合戦で日が暮れて休戦になったとき、海上に逃れた平家方の船団より、一艘の船に扇の的が立てられ、若く美しい女房が「射よ」と挑発する。源氏方の若武者那須与市が、義経の命をうけて、海に馬を乗り入れ、故郷の神明に祈念して矢を放ち、七段(約75m)ばかり先のその扇を見事に射止めたという話。扇が空に舞い上がり、そして海に落ちて行くクライマックスでその情景があざやかに描かれ、高音域で語られる。

阿波(あわ)讃(さぬ)岐(き)に平家を背(そむ)きて 源氏を待ちうける兵(つわもの)ども

彼處(あそこ)の峰こゝの洞(ほら)より 十四五騎廿騎打連れく

馳せ来(きた)るほどに 判官(ほうがん)程なく三百余騎になり給ひぬ

今日(きょう)は日暮(ひぐ)れぬ 勝負を決すべからずとて

源平互に退(しりぞ)く所に 沖より尋常に飾(かざ)ったる小(こ)船(せん)一艘

汀(みぎわ)へ向ひて漕ぎ寄せ 渚(なぎさ)より七八段(たん)許りにもなかしかば

船を横様になす あれは如何にと見る所に

船の中(なか)より 年の齢(よわい)十八九許りなる女房の

柳の五つ衣(ぎぬ)に紅(くれない)の袴着(はかまき)たるが 皆紅(みなくれない)の扇の日出(いだ)したるを

船の背櫂(せがい)に挟(はさ)み立て 陸(くが)へ向ってぞ招(まね)きける

九郎判官義經は 後藤兵衛實基(さねもと)を召して

あれは如何にと宣(のたま)へば 扇を射よとにこそ候ら(そうろう)め

但し大将軍の矢(や)面(おもて)に進んで 傾城(けいせい)を御覧ぜられん所を

手足(てだれ)に狙(ねろ)ふて射落(いおと)せよとの 計略(はかりごと )とこそ存候へ

さり乍ら扇をば射させらるべうもや候らんと 申しければ判官

味方に射つべき仁(じん)は 誰(たれ)かあると問(と)ひ給へば

手足(てだれ)共多く候中(なか)に 下野(しもづけ)の國の住人

那須の太郎祐高(すけたか)が子に 與(よ)市宗高(いちむねたか)こそ小兵(こひょう)では候へ共

手は利(き)いて候と申す 判官証據があるかさん候

飛ぶ鳥などを爭(あらそ)ふて 三(みっ)つに二つはかならず

射落(いおと)し候と申(もさ)ければ さらば與市呼べとて召されけり

與市宗高其頃は 未(いま)だ廿年(はたち)ばかりの男(おのこ)なり

頃は二月十八日 酉(とり)の刻ばかりの事なるに

折節北風烈(はげ)しふ吹きければ 磯うつ波も高かりけり

船は揺り上げゆりすへ漂(たヾ)よへば 扇も串(くし)に定まらず閃(ひら)めいたり

沖には平家 船を一面に並べて見物す

陸(くが)には源氏 轡くつばみを並べて之を見る

何れも晴ならずと云ふことなし 與市宗高眼(め)を閉(ふさ)いで

南無八幡大菩薩 別(べつ)しては我國の神明(しんめい)

二荒(にこう)の權現(ごんげん)宇都宮 那須の湯泉(ゆせん)大明神

願くば彼(あ)の扇の真中 射させてたばせ給へ

是を射損ずるものならば 弓切り折り自害して

人に再び面(おもて)を向くべからず 今一度(ひとたび)本國へ還さんと思召さば

此の矢外(はず)させ給ふなと 心の内に祈念(きねん)して

静かに眼を見開いたれば 風も少し吹き弱って

扇も射よげにこそ成ったりけれ 與市鏑(矢(かぶらや)取って打番(つが)ひ

能く引いて◆(ひょう)と放つ 小(こ)兵(ひょう)といふでう十二束三伏(そくみつぶせ)

弓は強し鏑(かぶら)は浦響く程に 長鳴りして過(あやま)たず

扇の要際(かなめぎわ )一寸ばかりおいて ヒイフッとぞ射切ったる

鏑(かぶら)は海に入りければ 扇は空へ上りけり

春風に一(ひと)もみ二もみ揉れて 海へ颯(さつ)とぞ散ったりける

皆紅の扇の夕日に輝(かヾや)くに 白波の上に漂(ただ)よひ

浮きぬ沈みぬ揺(ゆら)れける 沖には平家

舷ふなばたを敲(たゝ)ひて感じたり 陸(くが)には源氏

箙(えびら)を叩いてぞどよめきける どっと掲げたる奨聲(ほめごえ)は

山も崩れんばかりにて 暫しは鳴も息(や)まざりけり

<演奏>須田誠舟 薩摩琵琶

【潯陽江(じんようこう)】

- 坂正臣作。唐の詩人白楽天(はくらくてん)の『琵琶行(びわこう)』より取材。船出をする友と盃を酌み交わしながら別れを惜しんでいると折しも琵琶の声がし、互いに心ときめいて琵琶の主を招く。かつては琵琶の上手と世に知られ、はなやかな身であったが、今は零落して潯陽江の浦舟に住む女人の奏でる琵琶に、憂いを催し聞き惚れる。「大絃嘈々…」と『琵琶行』の詩句が織り込まれている。今回は上段のみで、下段では女人のあわれな身の上が語られる。坂は和歌を高崎正風に師事し、この作も高崎の校閲を受けている。

(謡い出し)

紅葉(もみじ)うつろひ蘆(あし)が散(ち)る、秋(あき)の哀(あわ)れのいと深(ふか)き潯陽江(じんようこう)の夕(ゆう)まぐれ (切)『友(とも)の船出(ふなで)を送(おく)り来(き)て』『(大干)別(わか)れを惜(お)しむ盃の(さかずき)、数重(かずかさ)なれど絲竹(いとたけ)の、調(しら)べも添(そ)はぬ寂(さび)しさに、本意(ほい)なき事(こと)と思(おも)ひつつ』 影遠白(かげとおしろ)き波(なみ)の上(え)の、月打守(つきうちまも)る折(おり)しもあれ 『(中干)忽(たちま)ち聞(きこ)ゆる琵琶(びわ)の声(こえ)』 思(おも)ひもかけぬことなれば、互(たがい)に心(こころ)ときめきて、かへらむ事(こと)も行(ゆ)く事(こと)も、わすれ果(は)てつつ其(そ)の声(こえ)を、尋(たず)ねて誰(た)ぞとおとなへば 『(中干)打(う)ちひそまりて答(こた)へなし』 舟(ふね)漕(こ)ぎ寄(よ)せて酒(さけ)をそへ、燈火(ともしび)かかげ又更(またさら)に、宴(うたげ)の莚打開(むしろうちひら)き琵琶(びわ)の主(あるじ)を招(まね)けども、頓(とみ)には出(い)でこず百千度(ももちたび)、喚立(よびた)てられてしぶしぶに 『(中干)こなたの船(ふね)に移(うつ)り来(き)ぬ』 琵琶(びわ)を抱(いだ)きてまばゆげに、面(おもて)を掩(おお)ひひきそめし、其撥音(そのばちおと)にいひしれぬ 『(中干)ふかき情(なさけ)のこもりつつ』 ひきゆくままにかねがねの、己(おの)が心(こころ)のうれたさを、訴(うつた)へ出(いず)る心地(ここち)せり 『(大干)人(ひと)こそ知(し)らね浜(はま)木綿(ゆう)の、百(もも)重(え)かさなるうき思(おも)ひ、積(つも)る恨(うら)みの数々(かずかず)を、四(よ)筋(すじ)の糸(いと)にいはすらん』 軽(かろ)くうち緩(ゆる)くひねり、はらひつかかげつ始(はじ)めには、霓装( げいしょう)をかなで後(のち)には 『(中干)六幺(りくよう)を弾(だん)じける』

大絃嘈々如村雨(だいげんはそうそうとしてむらさめのごとく)

小絃切々似私語(しょうげんはせつせつとしてささめごとににたり)

切々嘈々錯雑弾(せつせつそうそうこきまぜてひけば)

大珠小珠落玉盤(たいじゅしようじゅぎょくにばんにおつ)

間関(けんかん)たる鶯の(うぐいす)声(こえ)、花蔭(はなかげ)に滑(なめ)らかに 『(吟替)幽咽(ゆうえつ)たる泉流( せんりゅう)、水早(みずはや)瀬(せ)を下(くだ)る、水泉冷渋(すいせんれいじゅう)の (干音)趣凝(おもむきこ )りて絃(いと)をたえ、暫(しば)し声(こえ)なき其程(そのほど)は、そぞろに憂(うれい)を催(もよお)して (干音 )声(こえ)あるよりも中々(なかなか)に、風(ふ)情(ぜい)を添(そ)へし折(おり)しもあれ、再(ふたた)び響(ひび)く撥(ばち)の音(おと)』 銀瓶砕(ぎんぺいくだ)けて水迸(みずほとばし)り、軍起(いくさおこ )りて打物(うちもの)の『(中干)鎬(しのぎ)を削(けず)るにさも似(に)たり』 曲(きょく)も今(いま)はとなりし時(とき)、撥(ばち)を収(おさ)めて四(よつ)の緒(お)を、唯一声(ただいっせい)にかきなせば 『(中干)さながら帛(きぬ)を裂(さ)く如(ごと)し』 東(ひがし)の船(ふね)も西(にし)なるも、只悄然(ただしょうぜん)と聞(き)き惚(ほ)れて 『(下切 )物言(ものい)ふ人(ひと)もあらばこそ』 秋(あき)の浦風(うらかぜ)身(み)にしみて、水底白(みなそこしろ)く澄(す)み渡(わた)る 『(謡い切)月(つき)の影(かげ)こそ更(ふ)けにけれ』